국장절차

왕실의 장례 절. 『국조오례의(國朝五禮儀)』에 따르면 왕이 승하한 후 3년에 걸쳐 총 60 단계가 넘는 절차를 밟아야 긴 국상의 예가 끝을 맺는다.

이 중 왕이 승하한 순간에서 시작하여 능에 왕의 관인 재궁을 내리는 과정까지 36가지 절차를 소개하면 다음과 같다.

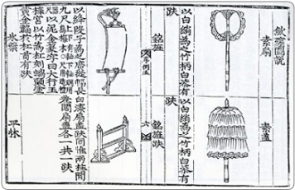

「국조오례의」의 홍례 편, 국장절차에 사용되는 도구들의 자세한 그림과 글이 소개되어 있다. 위의 깃발은 죽은 자의관직과 성명을 쓰는 명정이다.

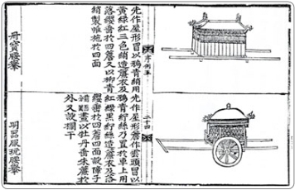

「국조오례의」의 홍례 편, 궁에서 능까지 부장품 및 의물을 싣고 가는 가마의 평안도이다.

1. 국휼고명(國恤顧命)

국휼고명이란 왕이 죽음을 앞두고 유언을 하여 왕위 계승자를 정하는 절차이다. 왕의 병환이 위급하게 되면, 내시가 왕을 부축하여 사정전으로 모신다. 왕이 신료들을 부른 자리에서 유언을 하면, 전위유교를 작성한다.

2. 초종(初終)

숨을 확인하는 절차로, 내시가 햇솜을 왕의 입과 코 위에 얹어 솜이 움직이는지를 살핀 후, 숨이 끊어지면 모두 곡(哭)을 한다.

3. 복(復)

왕의 영혼을 부르는 의식이다. 내시가 임금이 입던 옷을 메고, 왕이 숨을 거둔 곳의 지붕 위로 올라가 북쪽을 바라보고 돌아오란 의미로 세 번 ‘상위복’이라 외친다. 이를 마치고 옷을 앞으로 던지면 아래서 이를 받아 대행왕의 위에 덮는다.

4. 역복 불식(易服 不食)

의복을 갈아입고 금식을 하는 절차이다. 상제들에 대한 근신의 내용을 나타내는 것으로 왕의 종친 및 신하가 관과 상의를 벗고, 머리를 풀어헤치고, 소복을 입는다. 왕세자, 대군 이하의 왕자는 3일 동안 금식을 한다.

5. 계령(戒令)

일을 분담하는 절차로, 병조에서는 여러 곳을 호위하고, 예조는 상례에 관련된 일을 의정부에 보고하고, 이조에서는 빈전도감, 국장도감, 산릉도감을 설치하여 맡은 일을 하게 한다.

6. 목욕(沐浴)

시신의 머리와 몸을 깨끗이 씻기고 새 의복으로 갈아입히는 절차이다. 병풍을 치고, 뜨물로 머리를 씻기고 빗질해서 수건으로 모발을 싸 묶는다. 수염을 가지런히 빗기고, 손발톱을 깎아 작은 주머니에 담은 후, 방건으로 얼굴을 덮고, 다시 이불을 덮는다.

7. 습(襲)

시신에 수의를 입히는 절차이다. 곤룡포, 첩리, 한삼, 바지, 버선 등을 여러 벌 준비하여 차례로 입힌다.

8. 위위곡(僞位哭)

자리를 만들어 곡을 하는 것으로, 왕세자, 대군 이하의 왕자, 왕비, 왕세자빈, 내외명부 등이 자리를 정하고 차례로 자리에 나아가 곡을 한다.

9. 거림(擧臨)

문무백관이 곡을 하는 절차로, 조정에서 종친과 문무백관이 함께 절을 하고 곡을 한다.

10. 함(含)

함은 시신의 입에 쌀과 구슬을 채우는 절차로 망자가 저승까지 갈 동안에 먹을 식량을 준다는 의미이다. 버드나무 수저로 쌀을 떠 입에 채우고 진주를 물린다.

11. 설빙(設冰)

시신 아래 얼음을 넣는 절차이다. 국장(國葬)은 초상(初喪) 이후 몇 달이 소요되기 때문에 이 동안 시신이 부패하지 않도록 조치하는 것이다.

12. 영좌(靈座)

신위를 만드는 절차이다. 대행왕의 평상 남쪽에 혼백을 만들어 영좌를 꾸며 모시고 명정을 세운다. 시신을 대신하여 생전에 입었던 옷들인 유의를 함에 담고, 영혼을 대신하여 혼백을 놓는다.

13. 명정(銘旌)

죽은 사람의 품계, 관직, 성씨를 기록한 기이다. 9척 길이의 붉은 비단에 ‘대행왕재궁(大行王梓宮)’이라고 금박으로 쓴다. 깃대는 대나무를 사용하고 머리에는 이무기의 머리를 새긴다.

14. 고사묘(告社廟)

고사묘는 종묘에 왕의 죽음을 고하는 절차로 제 3일에 사직, 영녕전, 종묘에 대신을 보내어 상례와 같이 고한다.

15. 소렴(小殮)

시신을 여러 겹의 옷과 천으로 감싸는 절차이다. 이불로 감싸되, 묶어 매지는 않는다. 4장의 교포(絞布), 19벌의 염의(殮衣)로 감싸는데, 옷섶의 오른쪽을 위로 가게 여미고 고름은 매지 않는다.

16. 치벽(治椑)

치벽은 관을 만드는 절차로, 공조에서 만든다. 왕이 즉위한 해에 소나무로 만들어 옻칠을 1년에 한 번씩 해준다. 벽 안에는 붉은 비단으로 사방을 붙이고 녹색 비단으로 사각을 붙인다.

17. 대렴(大斂)

5일 째에 수의로 시신을 감싸 묶고 관에 입관하는 절차이다. 이 때 입히는 수의는 90벌에 달한다. 왕세자, 대군, 종친, 문무관이 엎드려 곡을 한 후, 소렴과 같이 염하고 천으로 시신을 묶는다.

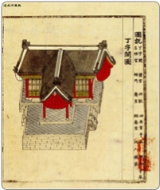

18. 성빈(成殯)

성빈은 빈소를 차리는 절차이다. 입관이 끝난 후 빈소를 새로 짓고, 벽 안에 주작, 백호, 현무를 그려 각각의 방향에 붙인다.

19. 여차(廬次)

대군 이하 왕비와 왕자, 왕세자빈, 내명부의 임시 거처할 장소를 마련하는 절차이다.

20. 성복(成服)

대렴한 다음날 상복을 갖춰 입는 절차로, 왕세자, 대군 이하의 왕자, 왕비, 왕세자빈, 내외명부, 종친과 백관 등 모두가 최복이라 불리는 상복을 입는다.

21. 사위(嗣位)

왕세자가 왕위를 계승하는 의식이다. 성복을 마치면 왕위 계승의 의식이 행해지는데, 이 때 왕세자는 상복을 벗고 면복을 입고 빈전 앞에서 국새를 전해 받고 정문으로 나아간다.

22. 반교서(頒敎書)

왕세자가 왕위에 즉위한 사실을 공포하는 의식이다. 대소 신료들이 늘어선 정전에서 선교관이 전하의 교서를 선포한다. 의식이 끝나면 승정원에서는 교서를 받들어 각도에 나눠 보낸다.

23. 고부 청시 청승습(告訃 請諡 請承襲)

왕위가 계승되었음을 국제적으로 인준받기 위한 절차로 승문원에서 부고를 알리고, 시호를 청하는 표문과 전문을 올리고, 의정부에서 왕위 승습을 청하여 사위를 신정하는 의식을 갖는다.

24. 조석곡전 급 상식의(朝夕哭奠 及 上食儀)

아침 저녁으로 울면서 간단한 제사를 지내는 절차와 상식을 올리는 절차이다. 날마다 날이 밝기 전에 왕의 자리를 빈전 지게문 밖의 동쪽에 서향하여 설치하고, 왕이 곡을 하면 대군 이하의 왕자도 부복하고 곡을 한다.

25. 삭망전(朔望奠)

초하루날과 보름날에 간단한 제사를 지내는 절차로 종친과 백관, 왕자, 왕세자, 왕 순으로 부복하고 곡을 한다.

26. 의정부 솔백관 진향의(議政府 率百官 進香儀)

의정부에서 모든 관리들을 거느리고 제사를 지내는 절차로 문무백관, 감찰, 전의, 통찬, 봉례랑 등이 제사를 지낸다.

27. 치장(治葬)

장사를 지내는 절차로, 5개월 후의 장례를 치르기 위해, 능을 둘 곳을 선정하고, 능의 규모, 관리 내용을 상세하게 기록한다.

28. 청시종묘의(請諡宗廟儀)

종묘에 시호를 청하는 의식 절차로 의정부 육조, 집현전, 춘추관에서 2품 이상의 관원들이 모여 함께 시호를 의논하고, 시책과 시보를 만든다.

29. 상시책보의(上諡冊寶儀)

시보책봉문과 인장을 빈전에 올리는 의식절차로 영의정 이하의 관원은 평상복 차림으로, 종친과 문무백관들은 상복 차림으로 진행한다.

30. 계빈의(啓殯儀)

발인 전 출관을 위해 빈전을 여는 의식 절차로 왕과 대군 이하 왕자가 곡을 하며 슬퍼하는 의식이다. 이 후 발인 때까지는 곡소리가 끊이지 않게 한다.

31. 조전의(祖奠儀)

발인하기 전날 저녁에 예찬을 올리는 의식이다. 왕이 상주가 되어 술잔을 올린다.

32. 견전의(遣奠儀)

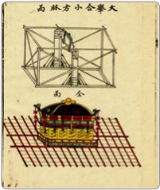

발인 직전 문 앞에서 간단한 제사를 지내는 절차로, 혼백, 시책, 시보 등을 실을 가마를 그 앞에 대령한다.

33. 발인반차(發靷班次)

궁을 떠나 정해진 능지로 가는 행렬이다. 여러 호위군관과 의장이 등장하며 다양한 부장품들과 시책, 시보 등이 각각의 가마에 담겨 행렬을 구성한다.

34. 발인의(發靷儀)

발인의는 빈전에서 왕의 관인 재궁이 능지를 향하여 움직이는 의식이다.

35. 노제의(路祭儀)

능지로 가는 중간에 잠시 혼백이 든 가마와 재궁이 든 가마인 대여를 멈추도록 한 후 길에서 제사를 지내는 절차이다.

36. 천전의(遷奠儀)

재궁을 능으로 옮길 때 간단히 제사를 지내는 절차이다. 왕의 관인 재궁과 함께 껴묻는 물건인 부장품으로는 명기, 의복, 그릇, 음식물, 무기 등이 있다.