| 왕 | 출생년도 | 즉위년도 | 즉위시 나이 | 즉위장소 | 재위기간 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1대 태조 | 1335 | 1392 | 58세 | 개성 수창궁 | 7년 |

| 2대 정종 | 1357 | 1398 | 42세 | 경복궁 근정전 | 2년 |

| 3대 태종 | 1367 | 1400 | 34세 | 개성 수창궁 | 18년 |

| 4대 세종 | 1397 | 1418 | 22세 | 경복궁 근정전 | 32년 |

| 5대 문종 | 1414 | 1450 | 37세 | 동별궁 빈전 | 2년 |

| 6대 단종 | 1441 | 1452 | 12세 | 경복궁 근정문 | 3년 |

| 7대 세조 | 1417 | 1455 | 39세 | 경복궁 근정전 | 13년 |

| 8대 예종 | 1450 | 1468 | 19세 | 수강궁(현재 창경궁) 중문 | 1년 |

| 9대 성종 | 1457 | 1469 | 13세 | 경복궁 근정문 | 25년 |

| 10대 연산군 | 1476 | 1494 | 19세 | 창덕궁 인정전 | 11년 |

| 11대 중종 | 1488 | 1506 | 19세 | 경복궁 근정전 | 39년 |

| 12대 인종 | 1515 | 1544 | 30세 | 창경궁 명정전 | 8개월 |

| 13대 명종 | 1534 | 1545 | 12세 | 경복궁 근정문 | 22년 |

| 14대 선조 | 1552 | 1567 | 16세 | 경복궁 근정전 | 41년 |

| 15대 광해군 | 1575 | 1608 | 34세 | 정릉동 행궁(현재 덕수궁) 서청 | 15년 |

| 16대 인조 | 1595 | 1623 | 29세 | 경운궁(현재 덕수궁) | 27년 |

| 17대 효종 | 1619 | 1649 | 31세 | 창덕궁 인정문 | 10년 |

| 18대 현종 | 1641 | 1659 | 19세 | 창덕궁 인정문 | 15년 |

| 19대 숙종 | 1661 | 1674 | 14세 | 창덕궁 인정문 | 46년 |

| 20대 경종 | 1688 | 1720 | 33세 | 경덕궁(현재 경희궁) 숭정문 | 4년 |

| 21대 영조 | 1694 | 1724 | 31세 | 창덕궁 인정문 | 52년 |

| 22대 정조 | 1752 | 1776 | 25세 | 경희궁 숭정문 | 24년 |

| 23대 순조 | 1790 | 1800 | 11세 | 창덕궁 인정전 | 35년 |

| 24대 헌종 | 1827 | 1834 | 8세 | 경희궁 숭정문 | 15년 |

| 25대 철종 | 1831 | 1849 | 19세 | 창덕궁 인정문 | 14년 |

| 26대 고종 | 1852 | 1863 | 12세 | 창덕궁 인정문 | 34년 |

| 대한제국 1대 고종 | 1852 | 1897 | 46세 | 환구단 | 9년 |

| 대한제국 2대 순종 | 1874 | 1907 | 34세 | 경운궁 돈덕전 | 3년 |

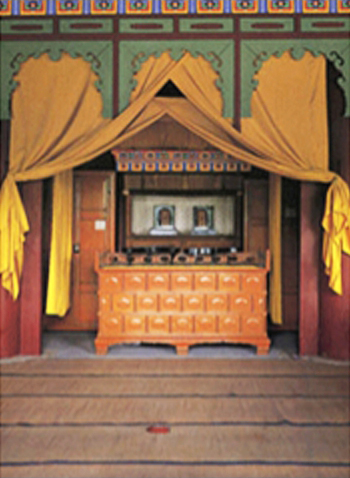

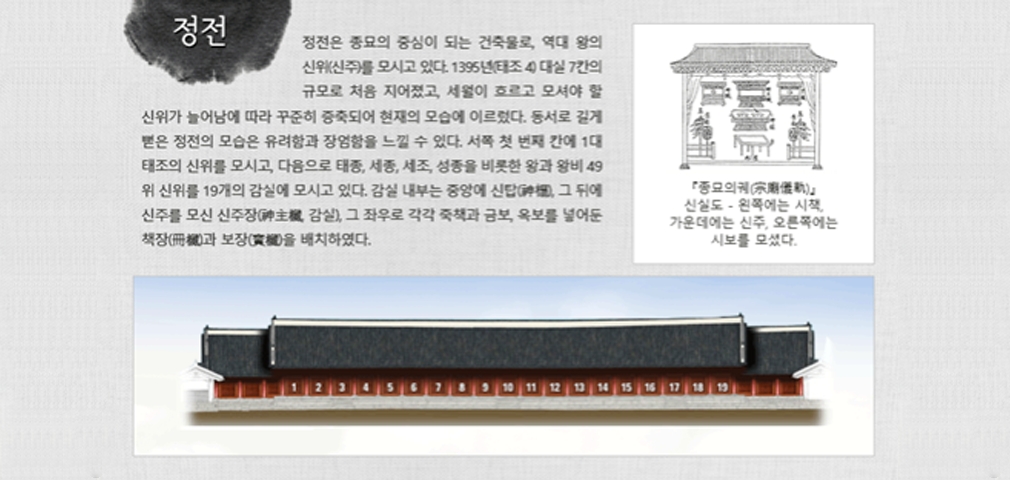

정전은 종묘의 중심이 되는 건축물로, 역대 왕의 신위(신주)를 모시고 있다. 1935년(태조 4) 대실 7칸의 규모로 처음 지어졌고, 세월이 흐르고 모셔야 할 신위가 늘어남에 따라 꾸준히 증축되어 현재의 모습에 이르렀다. 동서로 길게 뻗은 정전의 모습은 유려함과 장엄함을 느낄 수 있다. 서쪽 첫 번째 칸에 1대 태조의 신위를 모시고, 다음으로 태종, 세조, 성종을 비롯한 왕과 왕비 49위 신위를 19개의 감실에 모시고 있다. 감실 내부는 중앙에 신탑, 그 뒤에 신주를 모신 신주장(감실), 그 좌우로 각각 죽책과 금보, 옥보를 넣어둔 책장과 보장을 배치하였다.

종묘의궤(宗廟儀軌) 신실도 - 왼쪽에는 시책, 가운데에는 신주, 오른쪽에는 시보를 모셨다.

| 신실 | 신위(묘호) | 능호 |

|---|---|---|

| 1실 | 태조고황제 | 건원릉 (健元陵) |

| 신의고황후 | 제릉(薺陵) | |

| 신덕고황후 | 정릉(貞陵) | |

| 2실 | 태종 | 헌릉(獻陵) |

| 원경왕후 | ||

| 3실 | 세종 | 영릉(英陵) |

| 소헌왕후 | ||

| 4실 | 세조 | 광릉(光陵) |

| 정희왕후 | ||

| 5실 | 성종 | 선릉(宣陵) |

| 공혜왕후 | 순릉(順陵) | |

| 정현왕후 | 선릉(宣陵) | |

| 6실 | 중종 | 정릉(靖陵) |

| 단경왕후 | 온릉(溫陵) | |

| 장경왕후 | 희릉(禧陵) | |

| 문정왕후 | 태릉(泰陵) | |

| 7실 | 선조 | 목릉(穆陵) |

| 의인왕후 | ||

| 인목왕후 | ||

| 8실 | 인조 | 장릉(長陵) |

| 인열왕후 | ||

| 장열왕후 | 휘릉(徽陵) | |

| 9실 | 효종 | 영릉(寧陵) |

| 인선왕후 | ||

| 10실 | 현종 | 숭릉(崇陵) |

| 명성왕후 |

| 신실 | 신위(묘호) | 능호 |

|---|---|---|

| 11실 | 숙종 | 명릉(明陵) |

| 인경왕후 | 익릉(翼陵) | |

| 인현왕후 | 명릉(明陵) | |

| 인원왕후 | ||

| 12실 | 영조 | 원릉(元陵) |

| 정성왕후 | 홍릉(弘陵) | |

| 정순왕후 | 원릉(元陵) | |

| 13실 | 정조선황제 | 건릉(健陵) |

| 효의선황후 | ||

| 14실 | 순조숙황제 | 인릉(仁陵) |

| 순원숙황후 | ||

| 15실 | 추존문조익황제 | 수릉(綏陵) |

| 신정익황후 | ||

| 16실 | 헌종성황제 | 경릉(景陵) |

| 효현성황후 | ||

| 효정성황후 | ||

| 17실 | 철종장황제 | 예릉(睿陵) |

| 철인장황후 | ||

| 18실 | 고종태황제 | 홍릉(洪陵) |

| 명성태황후 | ||

| 19실 | 순종효황제 | 유릉(裕陵) |

| 순명효황후 | ||

| 순정효황후 |

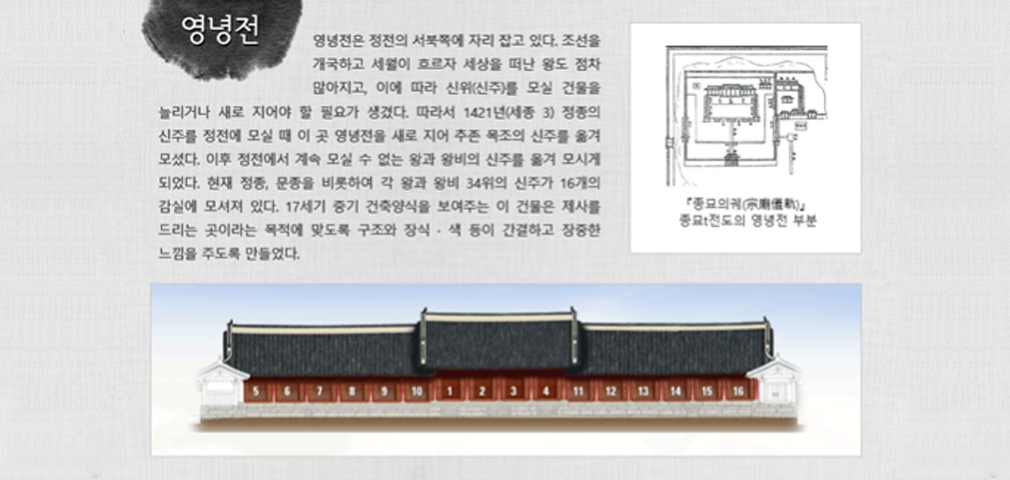

영녕전은 정전의 서북쪽에 자리 잡고 있다. 조선을 개국하고 세월이 흐르자 세상을 떠난 왕도 정차 많아지고, 이에 따라 신위(신주)를 모실 건물을 늘리거나 새로 지어야 할 필요가 생겼다. 따라서 1421년(세종 3) 정종의 신주를 정전에 모실 때 이 곳 영녕전을 새로 지어 추존 목조의 신주를 옮겨 모셨다. 이후 정전에서 계속 모실 수 없는 왕과 왕비의 신주를 옮겨 모시게 되었다. 현재 정종, 문종을 비롯하여 각 왕과 왕비의 신주를 옮겨 모시게 되었다. 현재 정종, 문종을 비롯하여 각 왕과 왕비 34위의 신주가 16개의 감실에 모셔져 있다. 17세기 중기 건축양식을 보여주는 이 건물은 제사를 드리는 곳이라는 목적에 맞도록 구조와 장식·색 등이 간결하고 장중한 느낌을 주도록 만들었다.

종묘의궤(宗廟儀軌) - 종묘 전도의 영녕전 부분

| 신실 | 신위(묘호) | 능호 |

|---|---|---|

| 1실 | 추존목조 | 덕릉(德陵) |

| 효공왕후 | 안릉(安陵) | |

| 2실 | 추존익조 | 지릉(智陵) |

| 정숙왕후 | 숙릉(淑陵) | |

| 3실 | 추존도조 | 의릉(義陵) |

| 경순왕후 | 순릉(純陵) | |

| 4실 | 추존환조 | 정릉(定陵) |

| 의혜왕후 | 화릉(和陵) | |

| 5실 | 정종 | 후릉(厚陵) |

| 정안왕후 | ||

| 6실 | 문종 | 현릉(顯陵) |

| 현덕왕후 | ||

| 7실 | 단종 | 장릉(莊陵) |

| 정순왕후 | 사릉(思陵) | |

| 8실 | 추존덕종 | 경릉(敬陵) |

| 소혜왕후 | ||

| 9실 | 예종 | 창릉(昌陵) |

| 장순왕후 | 공릉(恭陵) | |

| 안순왕후 | 창릉(昌陵) |

| 신실 | 신위(묘호) | 능호 |

|---|---|---|

| 10실 | 인종 | 효릉(孝陵) |

| 인성왕후 | ||

| 11실 | 명종 | 강릉(康陵) |

| 인순왕후 | ||

| 12실 | 추존원종 | 장릉(章陵) |

| 인헌왕후 | ||

| 13실 | 경종 | 의릉(懿陵) |

| 단의왕후 | 혜릉(惠陵) | |

| 선의왕후 | 의릉(懿陵) | |

| 14실 | 추존진종소황제 | 영릉(永陵) |

| 효순소황후 | ||

| 15실 | 추존장조의황제 | 융릉(隆陵) |

| 헌경의황후 | ||

| 16실 | 의민황태자 | |

| 의민황태자비 |